Principaux défis de la microforestation urbaine

La microforestation urbaine suscite de plus en plus d’intérêt dans les villes désireuses d’améliorer leur cadre de vie et de renforcer la résilience face aux enjeux environnementaux. Toutefois, l’implantation et la pérennisation de ces précieux îlots de verdure ne se font pas sans obstacles. Les spécificités du tissu urbain, la pression foncière, la mobilisation des parties prenantes et la survie à long terme de ces espaces naturels sont autant de défis à relever. Sur cette page, nous explorons les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de microforêts en milieu urbain, ainsi que les questions cruciales qu’elles soulèvent pour l’aménagement durable des villes.

Contraintes d’espace et pression foncière

Multiplicité des usages du sol

En ville, chaque mètre carré est convoité par de nombreux acteurs pour des usages très divers : logements, commerce, infrastructures, loisirs. Cette concurrence rend difficile la mobilisation de surfaces suffisantes, d’autant plus que la microforestation exige des sites compacts mais dotés de bon potentiel écologique. L’incompatibilité avec certaines fonctions urbaines freine souvent l’émergence de ces projets, qui se heurtent à la réalité d’un tissu urbain déjà saturé ou peu flexible. Il est donc nécessaire de convaincre décideurs et riverains de la valeur ajoutée apportée par ces espaces verts, bien au-delà de leur simple dimension paysagère.

Adaptation à la configuration urbaine

La diversité des configurations urbaines oblige à concevoir des projets de microforêts sur mesure, calqués sur des espaces restreints, enclavés ou difficilement accessibles. L’implantation en cœur d’îlots, le long des axes routiers ou sur d’anciennes friches industrielles suppose un important travail de diagnostic préalable et de planification. L’absence ou la raréfaction du sol naturel impose parfois une reconstitution coûteuse de substrat ou l’adaptation de la palette végétale aux contraintes particulières de l’environnement urbain, tant sur le plan physique que chimique.

Diversité végétale et sélection des espèces

Conditions édaphiques limitées

Les conditions de sol en zone urbaine sont souvent très éloignées de celles rencontrées en milieu naturel. Les substrats y sont généralement appauvris, tassés, pollués ou peu profonds, rendant difficile la croissance de nombreuses espèces végétales. Adapter la palette d’essences à ces milieux contraints nécessite un travail d’analyse approfondi, afin d’identifier des végétaux capables de prospérer malgré des conditions adverses. Ce défi se double parfois de l’obligation de sélectionner des espèces locales pour préserver la cohérence écologique et limiter le risque d’introduction d’espèces envahissantes.

Résistance aux stress urbains

La ville expose les arbres à de multiples stress : augmentation des températures liées à l’effet d’îlot de chaleur, pollution atmosphérique ou du sol, attaques de parasites favorisées par la densité urbaine. Le choix des espèces doit tenir compte de leur capacité à résister à ces agressions chroniques, sous peine de voir disparaître rapidement les jeunes plantations. Certaines essences, notamment autochtones, présentent de meilleures aptitudes à s’adapter et se développer dans cet environnement difficile, mais leur disponibilité en pépinière ou leur vitesse de croissance peuvent constituer des freins.

Gestion du risque invasif

L’introduction d’une microforêt dans un milieu urbain peut favoriser, par inadvertance, la propagation d’espèces exotiques envahissantes, préjudiciables à la flore locale. Le défi consiste à sélectionner une diversité végétale riche tout en prévenant les risques de déséquilibre écologique. Un suivi rigoureux des plantations, associé à des protocoles de gestion adaptés, est indispensable pour éviter que la microforestation ne devienne, à terme, un vecteur d’appauvrissement de la biodiversité régionale.

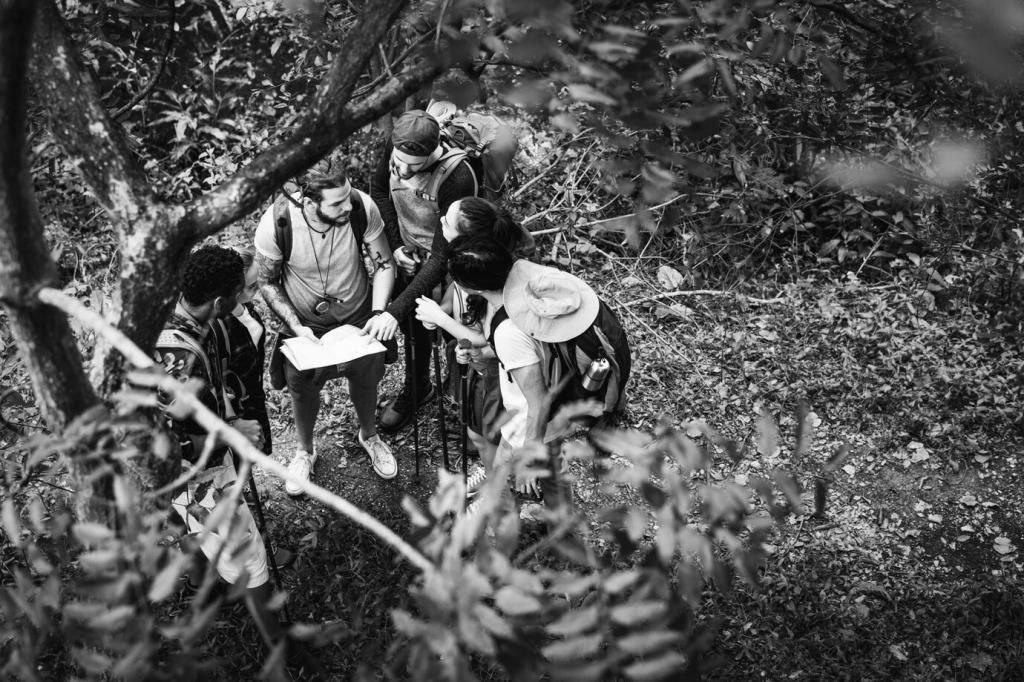

Mobilisation citoyenne

Associer les habitants à toutes les étapes du projet, de la conception à l’entretien, permet d’assurer leur adhésion et de susciter un véritable sentiment d’appartenance. Cependant, la dynamique participative rencontre parfois des résistances : manque d’intérêt, incompréhension des enjeux ou crainte de la dégradation du cadre de vie immédiat. Pour y remédier, il importe de proposer des démarches pédagogiques et conviviales, offrant à chacun la possibilité de s’impliquer selon ses moyens, tout en valorisant l’impact positif attendu sur la qualité de vie locale.

Sensibilisation et pédagogie

Beaucoup de citadins méconnaissent les bénéfices réels de la microforestation, réduisant parfois ces projets à de simples opérations de verdissement esthétique. Or, la pédagogie sur la biodiversité, la régulation du climat local ou encore le rôle des arbres dans la gestion des eaux pluviales est essentielle pour emporter l’adhésion. Les porteurs de projet sont appelés à organiser des campagnes d’information, des ateliers ou des visites de terrain afin de révéler toute la valeur environnementale des microforêts et d’anticiper d’éventuelles oppositions liées à l’usage de l’espace public.

Gestion des attentes et des usages

L’appropriation des microforêts par les résidents pose la question de la cohabitation des différents usages : promenade, jeu, détente, voire exploitation maraîchère ou pédagogique. Des attentes divergentes peuvent émerger, générant des tensions sur la fonction même de ces espaces. Il importe de clarifier dès l’origine le statut et les objectifs des microforêts, d’intégrer la dimension participative dans la gouvernance et de prévoir une médiation en cas de conflits. L’équilibre entre préservation écologique et satisfaction des besoins locaux conditionnera en grande partie la réussite et la longévité du projet.